Am 24.10.2011 wurde der Denkmalpfad „wieder-eröffnet“.

Der Historische Verein für Stadt und Stift Essen hat den 1995 eingerichteten „Historisch-Archäologischen-Pfad“ in Abstimmung und mit Unterstützung der Stadt Essen zu einem „Denkmalpfad“ mit jetzt 39 Tafeln ausgebaut. Im September/OKtober 2020 wurden 4 weitere Tafeln aufgestellt. (36-39)

Der Denkmalpfad:

Empfohlene Rundgänge führen in vielen historischen Ortskernen zu den Sehenswürdigkeiten, verweisen auf archäologische Erkenntnisse oder erzählen die Geschichten, die sich hinter den Fassaden verbergen. An Ort und Stelle nehmen Vergangenheit und Gegenwart Tuchfühlung auf. Die modernen Einkaufsstädte haben nicht selten durch die „Stürme“ der Vergangenheit, etwa durch die Bombardements des Zweiten Weltkrieges, ihre historische Authentizität eingebüßt. Hier sind „Fenster in die Vergangenheit“ besonders wertvoll. Auch der Denkmalpfad in der Essener Innenstadt möchte solche Fenster aufstoßen und über die Entwicklung des Ortes seit vorgeschichtlicher Zeit, vor allem aber seit der Gründung des Essener Frauenstiftes im 9. Jahrhundert berichten. Während in den Streifzügen dieses Buches vorrangig die sichtbaren Objekte, Architektur, Kunst im öffentlichen Raum, Denkmäler aus Stein oder Bronze, im Fokus stehen, und der Blick in die Vergangenheit oft nur „gestreift“ wird, kann der interessierte Einwohner oder Gast mit Hilfe des Denkmalpfades seine Kenntnisse vertiefen. Die zurzeit 35 Stationen des Denkmalpfades erinnern z.B. an das Geburtshaus von Friedrich Krupp am Flachsmarkt oder die frühere Synagoge an der Gerswidastraße, sie führen auch an Stellen, die von den üblichen touristischen Routen nicht erfasst werden. Historische Ansichten lassen die Gebäude auferstehen, archäologische Fundstellen werden dokumentiert, begleitende Texte informieren über die geschichtlichen Zusammenhänge. Der Denkmalpfad wurde vom Ruhr Museum Essen und vom Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege der Stadt Essen konzipiert und vom Historischen Verein für Stadt und Stift Essen realisiert. Erweiterung am 23.10.2020 wurde der Denkmalpfad um vier weitere Tafeln erweitert.Erweiterung des Denkmalpfades am 23.10.2020 um vier neue Tafeln.

Der Oberbürgermeister Thomas Kufen hat am 23.10.2020 in Anwesenheit des Hauptsponsors GENO BANK ESSEN, mit dem Vorstandsvorsitzenden Heinz-Georg Anschott ESSEN; Vertreterinnen der B.M.V., Schwester Ulrike und Schwester Dorothea; der BV I; Vertreterinnen von Grün und Gruga und des Geschäftsführenden Vorstandes des Historischen Vereins die Tafel 36 „B.M.V. Hirschlandplatz“ eröffnet und drei andere Tafeln symbolisch mit.- Tafel 37 Segeroth und Großmarkt

- Tafel 38 Eltingviertel

- Tafel 39 Einmannbunker und Segeroth-Friedhof

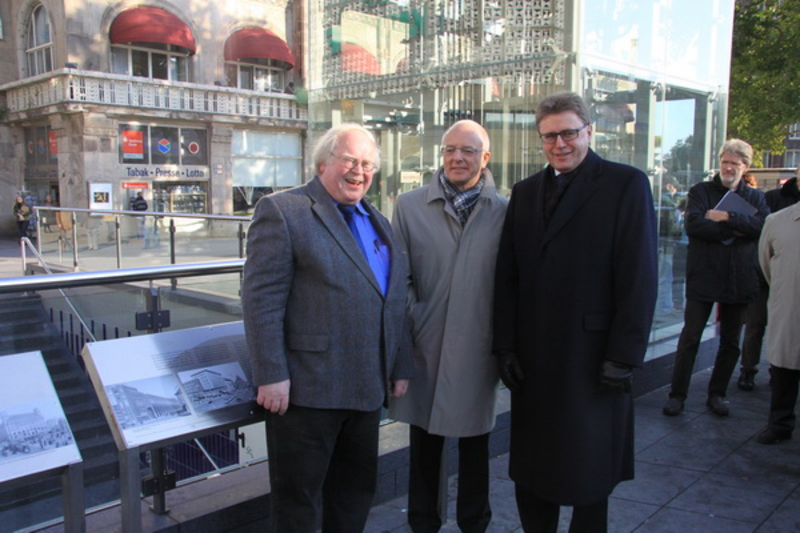

v.l. Hans Schippmann 1. Vorsitzender Historischer Verein, Reinhard Paß, Oberbürgermeister; Heinz-Georg Anschott, Vorstandsvorsitzender GENO BANK ESSEN

Bilder von der Erweiterung am 23.10.2020

v.r. Oberbürgermeister Thomas Kufen, Denkmalpfadbeauftragter Peter Imberg und Vorstandsvorsitzender der GENO BANK Heinz-Georg Anschott ©Stadt Essen, Elke Brochhagen

v.l. Vorstandsvorsitzender der GENO BANK Heinz-Georg Anschott, Oberbürgermeister Thomas Kufen, Schwester Dorothea, Schwester Ulrike und Denkmalpfadbeauftragter Peter Imberg ©Historischer Verein, Michael Imberg

alle Teilnehmer ©Historischer Verein, Michael Imberg